【後編】がんが教えてくれたのは、一人で生きているわけではないということ

父に贈った、5年分の時間

父に、『ほぼ日5年手帳』を贈ったのは、特別な理由があったわけではない。

一種の願掛けに近いものだった。

父の死後、僕は恐る恐る手帳を開いた。そこに何かを後悔するような言葉があると辛い。

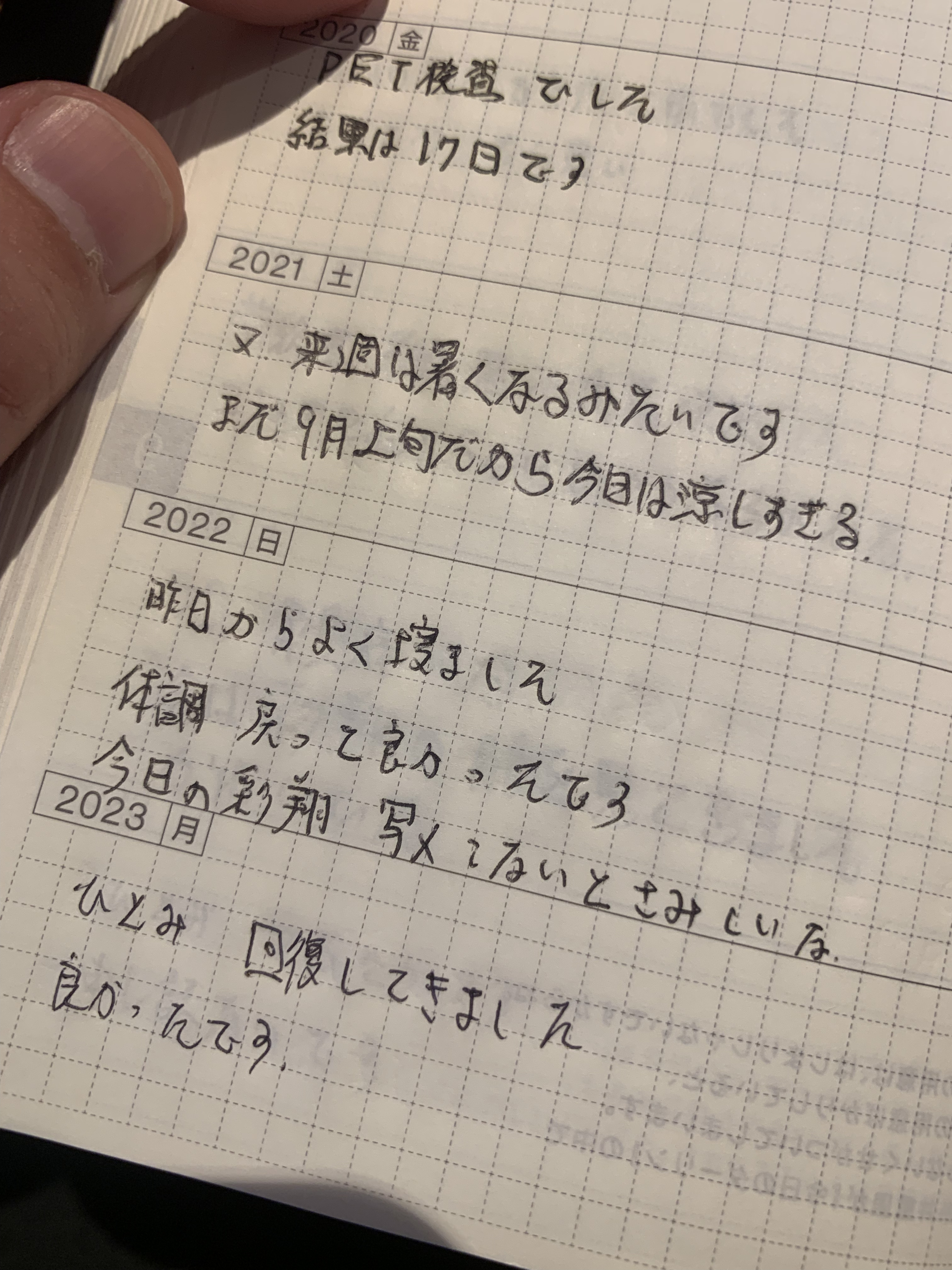

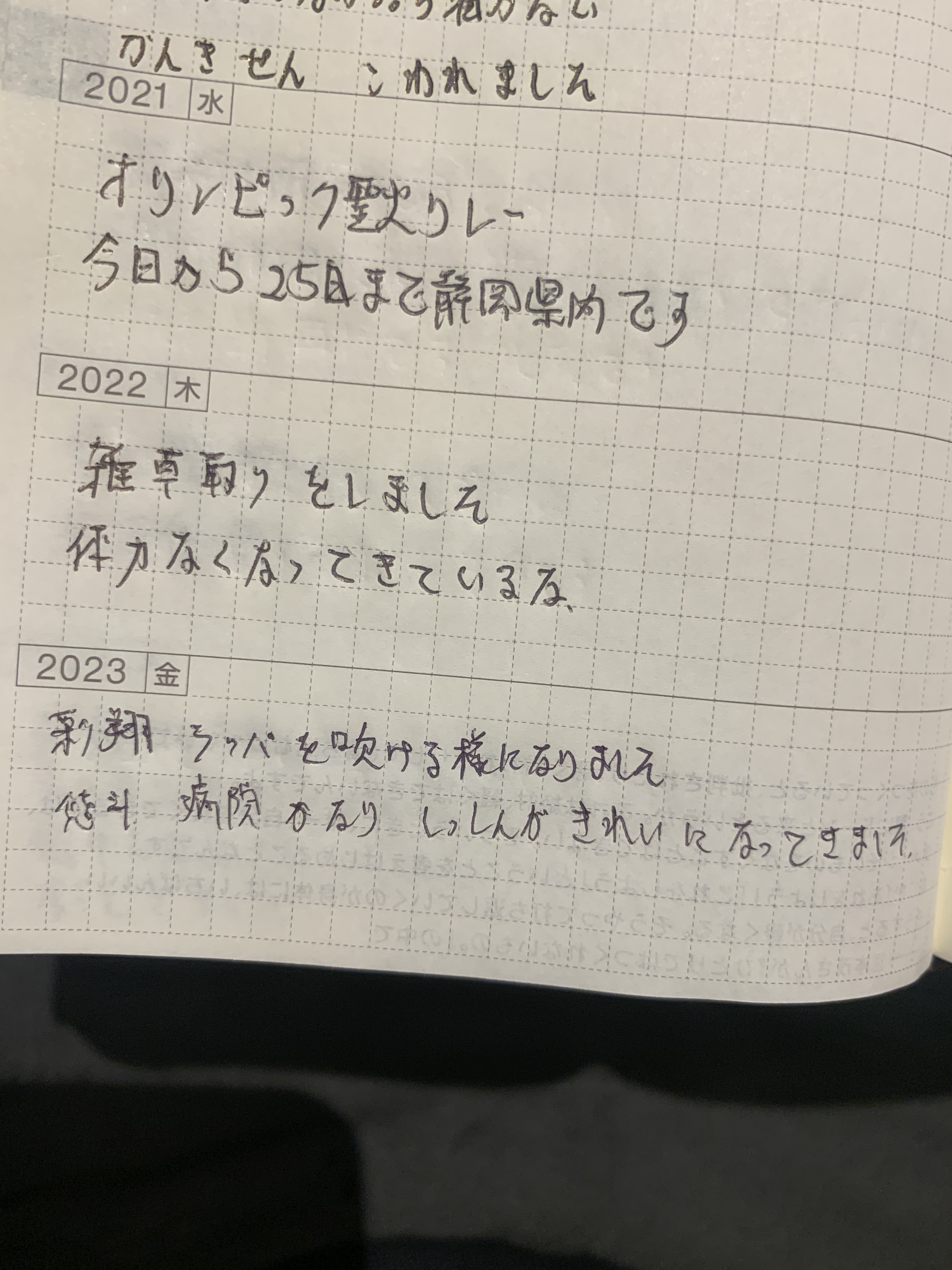

父は僕が思うよりも几帳面な人だった。一日も欠かさず埋まっていることに驚いた。

天気のこと。

体調のこと。

病院の予定。

家族の近況。

どれも短い言葉で、感情を盛ることなく、淡々と。

一冊目は最後まで書き終えられたが、二冊目は、途中で終わってしまった。

書かれていなかった言葉

手帳の内容は、拍子抜けするほど静かだ。

「よく眠れた」

「少しだるい」

「検査」

「問題なし」

ときどき、家族の出来事が挟まる。

孫の誕生。

誰かの入学。

ちょっとした外食。

励ましの言葉も、説教もない。

こちらに向けられたメッセージも、ほとんどない。

正直に言えば、少し寂しかった。

でも、安心した方が大きかったのかもしれない。

干渉しないという距離

父は、私にあまり干渉しなかった。

進路も、仕事も、結婚も。何かを決めるたびに、意見を言われた記憶はほとんどない。

当時の私は、それを「距離」だと感じていた。

興味がないわけではない。でも、近くもない。

父と息子というより、同じ家に住む、別々の人間のような感覚。

それが、父との関係だった。

父になって、わかったこと

最近、私自身が父になった。

子どもが生まれ、毎日を一緒に過ごすようになって、

ふと、父のことを思い出す瞬間が増えた。

何かを教えすぎないこと。

先回りしないこと。

口を出さないこと。

それは、無関心とは違う。

信じていなければ、できない距離の取り方だ。

子どもを信じているからこそ、あえて何も言わない。あえて見守る。

その姿勢は、ときに「放っておく」ように見える。

信じるという行為は、とても静かで、目立たない。

書き続けたという事実

父の手帳には、私への言葉はほとんどない。

でも、毎日を書き続けた事実がある。

体調が悪い日も、不安な日も、それでも、今日を書いて、明日につなげようとした。

それはきっと、「生きている」という報告だった。

父は、自分の時間を、確かに生きていた。

そうして、その姿を私に見せてくれていたのだと思う。

未完成のまま残されたもの

二冊目の途中で終わった手帳を、私は今も大切に持っている。

むしろ、その途中で止まったページこそが、父がここまで生きた証なのだと思う。

干渉しなかった父。多くを語らなかった父。でも、信じていた父。

僕は今もその背中を、少しだけ感じている。

この記事へのコメントはありません。